Digitale Abformung: Durchbruch in Sicht?

Allen Marketingkampagnen zum Trotz nutzen deutlich weniger als zehn Prozent der Zahnärzte die optische Abformung. Der Trend zum digitalen Workflow scheint klar, doch der Einzug in die Praxis stockt. Nur eine Handvoll „Fans“, meist CEREC-Anwender, können sich für die digitalen Konzepte begeistern. Was hat sich in den letzten Jahren getan? Welche digitale Aufrüstung macht in der ganz normalen Praxis Sinn? Nach welchen Kriterien sollte man angesichts der Fülle unterschiedlicher Scanner entscheiden? Unser Expertenzirkel bietet eine Entscheidungshilfe.

Die digitalen Scanner haben sich enorm weiterentwickelt, stehen aber in puncto Akzeptanz noch immer am Anfang. Wie ist das zu erklären?

Wöstmann: Die Entwicklung von Intraoralscannern ist im Vergleich zu Laborscannern außerordentlich komplex. Etwas vereinfacht formuliert: Laborscanner lassen sich aus Standard-Industriehardware wie aus einem Baukasten zusammensetzen. So ist es ja am Anfang der Entwicklung auch geschehen. Und wenn dann alles funktioniert und man schon mal Geld verdient hat, kann man dann individualisierte Hardware konstruieren. Damit bleibt im Wesentlichen die Software.

Bei den Intraoralscannern geht es dagegen nicht ohne eigens entwickelte Hardware. Das macht die Sache natürlich gleich schwieriger. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auf diesem Gebiet nicht so viele Hersteller tummeln. Insgesamt ist die Entwicklung sehr komplex und kostenintensiv.

Dazu kommt: Auf Kundenseite fehlt ein normalen Digitalkameras vergleichbarer „Consumermarkt“. Insofern ist es für die Hersteller nicht einfach, durch Bereitstellung von noch mehr Ressourcen die Entwicklung zu beschleunigen. Irgendwann muss auch mal Geld verdient werden. Das lässt sich mit dem Einzug des digitalen Röntgens vergleichen: Die Anfänge liegen schon über 20 Jahre zurück, doch erst heute setzt man bei Neueinrichtungen – zumindest hierzulande – ausschließlich auf digitale Varianten.

Herr Dr. Schubinski, was sagen Sie aus Herstellersicht?

Schubinski: Zunächst einmal möchte ich betonen, dass sich vor allem technisch enorm viel getan hat. Die digitale Abformung ist – zumindest was die aktuellste Technologie betrifft – heute bei etlichen Indikationen präziser als die konventionelle Abformung. Das ist durch aktuell laufende Studien belegt und wird in diesem Jahr noch publiziert.

Der Durchbruch wird kommen, nicht morgen, oder in ein, zwei Jahren. In spätestens zehn Jahren aber werden zirka ein Drittel der deutschen Praxen dabei sein, vielleicht sogar schon die Hälfte. Davon bin ich überzeugt. Wer dann noch immer nicht scannt, verliert Patienten, das steht fest. Denn immer mehr Patienten informieren sich vor einer Behandlung im Internet über die Behandlungsmethoden, die der gewählte Zahnarzt anbietet.

Registrieren Sie bereits eine Trendwende?

Schubinski: Ja, die Akzeptanz steigt kontinuierlich, vor allem bei jüngeren Zahnärzten und Studenten. Wir bieten auf wissenschaftlichen Kongressen zum digitalen Workflow Workshops und an Universitäten Vorlesungen sowie praktische und klinische Studentenkurse an – vom Scannen bis zur fertigen Restauration. Die meisten Teilnehmer sind begeistert. Die Präzision und der geringe Aufwand überzeugen. Die Restaurationen passen einfach, mühseliges Nacharbeiten entfällt.

Natürlich gibt es auch Skeptiker, weil wir das Prozedere ja in der Laborsituation zeigen.

Welche Studien zur Präzision können Sie nennen?

Schubinski: Mittlerweile wurde ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Untersuchungen durchgeführt. Aktuell wurden 2012 an der Universität Amsterdam und im letzten Jahr an der Universität Madrid zwei Untersuchungen, Vergleichsstudien, abgeschlossen.

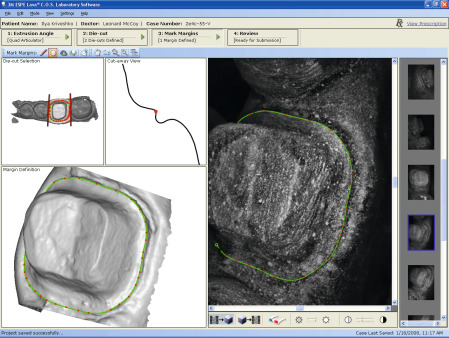

Bereits veröffentlicht ist die Vergleichsstudie von LAVA C.O.S. mit anderen auf dem Markt angebotenen Intraoral‧scannern aus dem Jahr 2012. In Kürze wird auch eine entsprechende Vergleichsstudie mit dem in den USA bereits eingeführten Nachfolgemodell von LAVA C.O.S, dem 3M True Definition Scanner, publiziert. Weitere Studien mit dem 3M True Definition Scanner, in Europa u. a. an den Universitäten Freiburg, Gießen, Manchester, Padua, München, London, Lissabon und Genua, sind in Arbeit.

Dürfen Sie bereits etwas verraten?

Schubinski: Nur soweit: Unsere Technik – Active Wavefront Sampling – ist allen anderen Anbietern sowohl in der Genauigkeit, also Wiedergabe der Wahrheit, als auch in der Präzision überlegen. Sowohl der LAVA C.O.S. als auch das Nachfolgemodell, der 3M True Definition Scanner, sind damit ausgestattet (siehe Kasten Seite 22).

Zurzeit gibt es den 3M True Definition Scanner nur in den USA. Wann und zu welchem Preis wird er auch bei uns zu haben sein?

Schubinski: Wir legen großen Wert darauf, dass unser Gesamtpaket den hohen Ansprüchen der Zahnärzte und Zahntechniker in Deutschland genügt. Daran arbeiten wir intensiv und werden voraussichtlich gegen Mitte des Jahres eine Lösung mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis präsentieren. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.

Herr Dr. Kesler, Sie haben sich vor acht Jahren fürs intraorale Scannen entschieden, warum zögern die meisten Ihrer Kollegen noch?

Kesler: Wie bei allen Kaufentscheidungen gibt es emotionale und rationale Gründe. Zwar beeinflusst die neue Technologie technikverliebte Zahnärzte bei ihrer Kaufentscheidung positiv, doch hat es die Industrie bisher nicht verstanden, die rationellen Beweggründe für den Einstieg in die volldigitale Welt ausreichend darzustellen.

Noch lässt sich ja auch nicht alles problemlos scannen, Schwierig wird es vor allem bei Ganzkieferaufnahmen. Warum eigentlich?

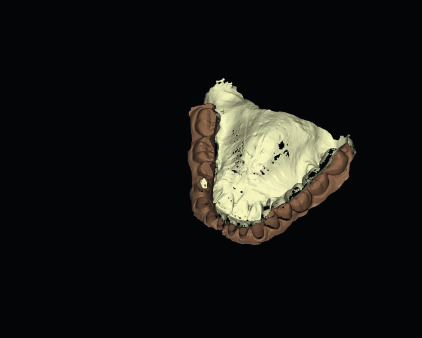

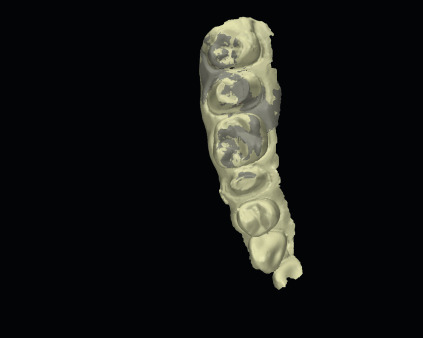

Wöstmann: Der Scanner kann nicht den gesamten Kiefer auf einmal sehen, sondern lediglich Ausschnitte. Diese Ausschnitte müssen dann zu einem Gesamtbild zusammengesetzt – „gematcht“ – werden.

Hierzu versucht die Software auf den einzelnen Bildern überlappende Bereiche zu identifizieren, die dann elektronisch übereinandergelegt werden.

Kauflächen eignen sich da besonders gut, die eher wenig konturierten Frontzähne schon weniger, mit Schleimhaut wird es ganz problematisch.

Das ist übrigens auch der Grund, warum sich teilbezahnte Kiefer so schlecht scannen lassen.

Warum klappt das im Labor?

Wöstmann: Im Labor steht ein Modell auf einem Drehteller, oder die Kamera wird bewegt – beides geschieht im Gerät auf Bahnen, die der Software bekannt sind, weil sie von ihr gesteuert werden. Diese Informationen lassen sich dann zusätzlich nutzen. Das macht die Sache viel einfacher.

Kesler: Die Rekonstruktion eines Scanobjekts am Patienten wird immer komplexer, je größer das zu scannende Objekt wird. Ein intraoraler Scanner braucht im Gegensatz zum Laborscanner demnach wesentlich mehr Dateninformationen, um präzise nicht nur ein oder zwei Stümpfe, sondern den ganzen Kiefer zu rekonstruieren.

Arbeitet man an dem Problem? Geht es voran?

Wöstmann: Natürlich, aber hier ist der Forschungs- und Entwicklungsbedarf noch hoch. Bessere Algorithmen, gegenüber Lichtreflexionen unempfindliche Hardware, eventuell auch Hilfsmittel, die den Systemen das Matchen erleichtern und die z. B. auf die Schleimhaut aufgetragen werden, könnten hilfreich sein.

Kesler: Modere Rechner werden immer schneller und leistungsstärker, so dass ich glaube, dass solche Probleme bald gelöst sind und sich auch größere Datenmengen schnell und praxisgerecht verarbeiten lassen. Gute Interoralscanner werden künftig bessere Werkzeuge zur internen und externen Kalibrierung besitzen und damit auch benutzerspezifisches Verhalten leichter reproduzierbar werden.

Die einen Intraoralscanner arbeiten mit Einzelbildern, andere mit Videos. Welche Technik wird sich durchsetzen?

Schubinski: Meiner Ansicht nach die Video-Technologie, und in diesem Bereich von den drei bisher eingeführten Technologien insbesondere das Active-Wavefront-Sampling-Verfahren. Denn diese Technik ermöglicht in-vitro schon den Ganzkieferscan. Das belegt eindrucksvoll eine Studie der Universität Freiburg unter Leitung von PD Dr. Wael Att, die im August 2013 im Journal of the American Dental Research Association publiziert wurde. Diese Technik verwendet sowohl der Lava C.O.S. als auch das Nachfolgemodell 3M True Definition Scanner, das zurzeit die präziseste Technologie bei Intraoralscannern darstellt.

Aber auch diese Technik verlangt das Pudern. Und das mögen weder Zahnärzte noch Patienten. Ist es ein Muss?

Wöstmann: Im Moment schon. Das Problem sind die Reflexionen, die sonst auf der Zahnoberfläche oder auf Restaurationen entstehen. Und je „unsauberer“ das Bild ist, desto schwieriger wird für die Software die Analyse. Wenn man aufs Pudern verzichten will – und der Trend geht ganz klar in diese Richtung –, muss man an anderer Stelle den Prozess „aufbohren“ und verbessern, sonst verliert man zu viel Genauigkeit. Auch das ist ein Entwicklungsprozess, der wieder in diesem Spannungsfeld Entwicklungsaufwand, Kosten für den Nutzer, adressierbarer Indikationen und Scangenauigkeit steht. Diese Faktoren müssen ausgewogen zueinander stehen, sonst stagniert die Entwicklung.

Herr Dr. Kesler, wie machen Sie Ihren Patienten klar, dass Sie auf das Pudern nicht verzichten können?

Kesler: Für das Pudern gibt je nach Scannermodell unterschiedliche Gründe, und das erkläre ich meinen Patienten:

- Einige Scanner brauchen das Pudern, um ungewünschte Reflexionen zu vermeiden,

- andere Scanner brauchen die im Scanpuder vorhandenen Bestandteile als Referenzgröße. In der Zukunft wird es besonders auf diesem Gebiet die größten Veränderungen geben.

Doch der Scanner der Zukunft sollte puderfrei und mehrfarbig arbeiten und sowohl intra- als auch extraoral einsetzbar sein.

Die Indikationsmöglichkeiten müssen steigen: Die Scanner sollten nicht nur abformen können, sondern auch in der Diagnostik und der Dokumentation zu nutzen sein.

Der Trend lautet: Weg vom ungeliebten Pudern. Ihre Technik verlangt aber das Pudern, wenn auch in abgeschwächter Form. Akzeptieren das Ihre Kunden?

Schubinski: Bei unseren Systemen wird wie bei den anderen Systemen auch mit Titanoxid gearbeitet. Wir ziehen aber keine Schicht über die Zähne bzw. Stümpfe, sondern bestäuben nur die zu scannenden Flächen. Diese Titanoxid-Körnchen erzeugen ein stochastisches Muster, quasi wie ein Sternenhimmel. Das brauchen wir, um Referenzpunkte zu erzeugen, die für die Überlagerung der drei zeitgleich aufgenommenen Videoaufnahmen benötigt werden.

Warum wir das machen? Kein völlig puderfreies Gerät erreicht die erforderliche Genauigkeit von ca. 0,1 %, die benötigt wird, um bei Ganzkiefer-Abformungen Abweichungen im Bereich von insgesamt höchstens 50 µm zu erhalten.

Und Bestäuben, also die Erzeugung eines stochastischen Musters, halte ich gegenüber einer echten Puderschicht schon einmal für angenehmer, wovon ich mich selbstverständlich in-vivo, sowohl als Behandelnder als auch als zu Behandelnder, oft genug überzeugen konnte.

Es gibt aber auch puderfreie Scanner, die auf Videotechnik basieren. Zahn- und Weichteiloberflächen werden dabei direkt und ohne jegliche vorherige Bepuderung oder Konditionierung vermessen, auch die Farbinformationen lassen sich erfassen. Ist das eine Alternative?

Schubinski: Bisher nicht, denn meiner Erfahrung nach erreichen puderfreie Videoscans zurzeit Genauigkeiten von 0,5 – 1,0 %, was für eine Scandistanz von ca. 5 cm in x- wie in y-Richtung eine Genauigkeit von 0,25 – 0,5 mm bedeutet.

Für den ganzen Kiefer ist die Technik somit bisher ungeeignet, einfach nicht präzise genug. Der Anwender muss entscheiden:

- keine Konditionierung und weniger präzise oder

- Bestäuben und hohe Präzision.

Was sagt der Wissenschaftler?

Wöstmann: Um es einmal überspitzt zu formulieren: Ein mit gigantischem Entwicklungsaufwand produziertes Gerät könnte vielleicht alles, was wir gerne hätten, aber niemand würde es kaufen, weil es schlicht zu teuer wäre. Die Konsequenzen für den Hersteller ergeben sich von selbst. Auf der anderen Seite wird ein Gerät, das zwar extrem kostengünstig ist, aber nichts kann und ungenau ist, auch keiner haben wollen. Auch das geht nicht.

Lassen sich per Scan bessere Abformungen erzielen als konventionell?

Wöstmann: Die verlässlichen Daten zur Genauigkeit intra‧oraler Systeme sind rar – insbesondere, wenn es um die Frage der am Patienten erreichbaren Genauigkeit geht. Zusammenfassend lässt sich aber wohl sagen, dass digitale Systeme hinsichtlich ihrer Genauigkeit mit konventionellen Abformungen vergleichbar, ihnen tendenziell sogar etwas überlegen sind. Eine erheblich höhere Genauigkeit sehe ich da aber nicht.

Aber der Scan erzielt zuverlässig diese Genauigkeit?

Wöstmann: Wenn alles dargestellt ist – ja.

Bitte erläutern Sie das.

Wöstmann: Die konventionelle Abformung kann wunderbar aussehen, aber trotzdem Fehler aufweisen, die niemand bemerkt hat. In diesem Punkt hat das intraorale Scannen enorme Vorteile. Was man auf dem Scan sauber erkennen kann, ist in der Regel auch exakt. Das heißt, die Restauration wird aller Voraussicht nach passen, wenn sie aus dem Labor kommt. Der spannende Moment, wenn eine vielgliedrige Brücke nach konventioneller Abformung aus dem Labor zur Anprobe gelangt, ob denn wirklich alles passt, entfällt sozusagen. Daher machen Intraoralscanner die Prothetik langweilig.

Herr Dr. Kesler, wie gehen Sie in Ihrer Praxis vor?

Kesler: Das Gros der Abformungen in den niedergelassenen Praxen betrifft Einzelkronen und maximal viergliedrige Brücken. Für diese Indikationen sind fast alle intraoralen Scanner geeignet. Bei größeren festsitzenden und kombinierten prothetischen Arbeiten gibt es aber sehr wohl signifikante Unterschiede. Zwar laufen an verschiedenen Universitäten Vergleichsstudien zwischen optischen digitalen Abformverfahren und klassischen analogen Abformungen, doch dürfte die Frage nach der Genauigkeit einer Abformung eher einen akademischen als einen praktischen Ansatz haben. Für die niedergelassene Praxis halte ich die Qualität des interoralen Scannens für gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger sind der sich anschließende digitale Workflow und die eingesetzten Materialien.

Präzision ist in der Praxis nicht so wichtig? Verstehe ich das richtig?

Schubinski: Das ist Definitionssache. Was versteht man unter Präzision bei einer prothetischen Restauration? Ob bei einer Einzelzahnversorgung oder einer Ganzkieferversorgung, die Genauigkeit, also die Wiedergabe der Wirklichkeit, sollte absolut eine Abweichung von maximal 50 µm haben. Bei einer Einzelzahnversorgung mit einem präparierten Stumpf von ca. 5 mm Durchmesser genügt also eine Abformung mit einer Genauigkeit von 1 %, egal ob konventionell oder digital.

Das gilt aber keineswegs für Ganzkiefer-Suprakonstruktionen, da ist höchste Präzision gefragt, also eine Genauigkeit bei der Abformung von idealerweise 0,1 %.

Lassen sich Situationen für Ganzkiefer-Suprakonstruktionen präzise scannen, passt auch der Rest. Ohne wenn und aber!

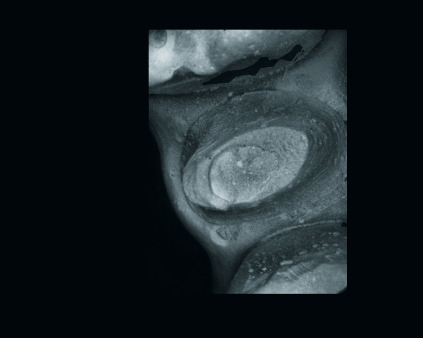

Das wesentliche Problem aller heute verfügbaren Scanner ist natürlich, dass ihnen letztlich eine einfache Kamera zugrunde liegt. Und das macht insbesondere die Darstellung intragingivaler Bereiche schwierig.

Kann die Ultraschalltechnik helfen?

Kesler: Für die meisten Prothetiker dürfte eine ausgereifte Ultraschalltechnik sehr reizvoll sein, da bei ihr nicht nur die Anwesenheit von Speichel, sondern auch eine aufwendige Retraktionstechnik außer Acht gelassen werden kann.

Welche Studien gibt es dazu?

Wöstmann: Das Fraunhofer-Institut arbeitet wohl an solchen Ansätzen. Inwieweit das erfolgreich ist, wird sich zeigen. Ein Problem dürfte vor allem darin bestehen, die vom Gewebe verdeckten Areale darzustellen, ohne dabei den Zahn vorher in ein Scanmedium – etwa Ultraschallgel – einbetten zu müssen. Denn dann sind wir ja wieder bei der konventionellen Abformung …

Wie sehen Sie das, Herr Dr. Schubinski?

Schubinski: Die Studienergebnisse, die ich kenne, überzeugen ganz und gar nicht. Neben den bisher im Vergleich zur opto-elektronischen Abformung eher unzureichenden Ergebnissen bei der Genauigkeit werden bei der Ultraschalltechnik, wie wir es ja von der Ultraschalldiagnostik aus der Humanmedizin kennen, Hilfsmittel wie Ultraschallgel benötigt. Hier gibt es noch zu viel Entwicklungsbedarf, wenn diese Technik in Bezug auf Genauigkeit und „Ease of use“ das Niveau der bisherigen Technik erreichen soll. Deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass sich da in den nächsten ein bis zwei Jahren etwas tut.

Kommen wir zum Thema Implantatscan. Welche Vorteile hat er bei Einzelzahnimplantaten und bei umfassenden Suprakonstruktionen?

Wöstmann: Viele. Den Implantatscan sehe ich als wesentliche Domäne der Scantechnik. Denn man muss nicht in den Sulkus hinein. Vielmehr lassen sich definierte Scanbodies erfassen, die leicht von der Software detektiert werden können. Dabei kann der Scanner tatsächlich seine mit großer Sicherheit zu erreichende Präzision ausspielen. Gleichzeitig eröffnen sich zahlreiche neue Indikationen: unmittelbar nach der Insertion des Implantats etwa einen Scanbody einschrauben, um einen zuvor vorbereiteten Scan schnell zu komplettieren. Auf dessen Basis könnte man dann vom Provisorium bis zur definitiven Versorgung alles anfertigen. Gleichzeitig ließe sich der Scan auch zur Qualitätsüberprüfung nutzen.

Bitte konkretisieren Sie das. Gibt es da schon Ansätze?

Wöstmann: Ja, man versucht den intraoralen Scan mit dem DVT-Bild zu kombinieren. Dann fehlt eigentlich nur noch der virtuelle Artikulator. Aber auch dazu gibt es ja erste Ansätze. Es bleibt also spannend … Hersteller behandeln das Thema Implantatscan leider eher stiefmütterlich, die Möglichkeiten werden bei Weitem nicht ausgereizt.

Herr Dr. Schubinski, inwieweit widmet sich 3M ESPE dem Implantatscan?

Schubinski: Intensiv, wir vernachlässigen das keineswegs. Genau das ist ein Grund, warum die Entwicklung eines Scanners mit höchster Genauigkeit bei uns oberste Priorität hat.

Die Vorteile liegen für uns auf der Hand, und das propagieren wir auch! Einzelzahnimplantate kann ich mit fast allen auf dem Markt befindlichen Scannern erfassen, da ist die extrem hohe Präzision anders als bei umfassenden Suprakonstruktionen nicht so entscheidend. Da leuchten die Vorteile jedem ein.

Bitte nennen Sie Beispiele, Herr Dr. Schubinski, Herr Dr. Kesler.

Schubinski: Habe ich beispielsweise zehn Einzelzahnimplantate im Kiefer, genieße ich den Vorteil, dass ich den Scan unterbrechen und dann weiterführen kann. Das funktioniert bei einer konventionellen Abformung ja nicht. Wenn ich also konventionell abforme und ein Ausschnitt fehlt, steht die zweite Abformung an und muss mit der ersten verglichen werden. Größer als bei mehreren Einzelimplantaten sind die Vorteile allerdings bei mehrgliedrigen Suprakonstruktionen. Je größer die Suprakonstruktion, desto genauer muss der Scanner sein.

Kesler: Neben dem präimplantologischen und präprothetischen Planungseinsatz kann die digitale Abformung auch dem Zahntechniker und dem Prothetiker die Arbeit stark erleichtern. Bei frühzeitiger Abformung können viele notwendige Suprakonstruktionsteile präfabriziert werden.

Schubinski: Dazu kommt die gesteigerte Patienten-Compliance. Die intraorale Abformung – egal mit welchem System – ist für den Patienten angenehmer als die konventionelle. Der Scan kann einfach unterbrochen werden, die Informationen lassen sich abspeichern, Fehler werden einfach gelöscht.

Fakt aber ist: Ich kann natürlich nur das abformen, was ich sehe …

Schubinski: Das spielt beim Implantatscan keine so große Rolle wie bei präparierten Stümpfen mit intragingivalen Arealen.

Da ist es nicht so wichtig, ob ich den gesamten Bereich sehe oder nicht. Was ich benötige, ist die Information vom Scanbody, und dieser ist einfach und präzise zu scannen. Aus dieser Information ermittelt die Software die genaue Lage des Implantats. Die weiteren benötigten Daten kommen sowohl für konfektionierte Abutments als auch für Implantat-Abutment-Interfaces für individuelle Abutments aus der Datenbank. Bei Zähnen – das ist klar – verhält sich das anders. Da haben konventionelle Materialen bei gewissen Situationen wie der Erfassung tiefer intragingivaler Areale Vorteile. Nicht retrahierte intragingivale Bereiche sieht der Scanner nicht, während inital hydrophile Abformmaterialien, wie z. B. Polyether, gerade für Abformungen dieser Bereiche bestens geeignet sind.

Doch bei etlichen Indikationen liefert unsere Technik (Lava C.O.S. und 3M True Definition Scanner) höchste Präzi‧sion, die der konventionellen Abformung in nichts nachsteht. Je nach System werden mittlerweile bei leichten Handstücken sehr geringe Abmessungen des Scankopfs im Bereich von zwei Dritteln der Durchmesser kleiner Mundspiegel erreicht. Während bei konventionellen Abformungen Fehlermöglichkeiten in den drei Produktionsschritten Abformung, Modellherstellung sowie Überführungen der Gipsmodelle in ein virtuelles Datenmodell mittels Laborscanner gegeben sind, reduzieren sich diese auf den Einzelschritt intraoralen Abformens selbst.

Wie geht es weiter? Wann wird flächendeckend digital abgeformt?

Wöstmann: Das ganze Konzept des intraoralen Scans und des digitalen Workflows kann langfristig nur dann gedeihen, wenn die Industrie weiter bereit ist, zu investieren und Weiterentwicklung zu betreiben, die Hochschulen hier forschend zur Seite stehen, die Ansätze kritisch hinterfragen und Lösungsoptionen für die klinische Umsetzung aufzeigen.

Was erwartet die niedergelassenen Zahnärzte?

Wöstmann: Praktiker müssen bereit sein, sich auf etwas Neues einzulassen, und lernen, mit den Systemen umzugehen und sie in ihrer Praxis einzusetzen. Nur so kann eine „Win-Win-Win“-Situation entstehen, bei der alle Beteiligten langfristig Vorteile haben und Zahnärztinnen und Zahnärzte zukünftiger Generationen auf die uns heute so lieb gewordene konventionelle Abformung milde lächelnd zurückschauen. So wie wir heute auf die zu seiner Zeit hochinnovativen Vorschläge eines Philipp Pfaff blicken.

Ihre Vision?

Wöstmann: Meine Vision sind Scansysteme, die vielmehr in die schon vorhandene Praxishardware eingebettet sind. Warum den Scanner nicht auch an der Behandlungseinheit wie eine intraorale Kamera verwenden? Prinzipiell könnte man sich ja auch vorstellen, in ein Winkelstück Kameras einzubauen. Dann hätte man nach dem Präparieren schon den Zahn erfasst. Hier wären wieder auch weitere Informationen – ähnlich wie beim Laborscanner – nutzbar. Einfach ausgedrückt: Da, wo der Diamant ist, kann kein Zahn sein. Beim eigentlichen Scanvorgang müsste man dann nur noch die Zähne einsammeln. Sicher: alles Zukunftsmusik. Aber wenn Ihnen jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass es bald Navigationssysteme geben wird, die in jedes Auto, ja sogar in – fast – jedes Smartphone eingebaut sind und mit denen Sie fast metergenau navigieren könnten. Hätten Sie dem geglaubt?

Scan-Technik auf einen Blick

1. Triangulation

Durchgesetzt hat sich die aktive Triangulation mittels Flächenmessung. Dabei wird ein Streiflichtmuster auf ein Objekt (Zahnreihen) projiziert. Das Streiflichtmuster wird von der Kamera (CCD-Chip) erfasst und das 3D-Profil des Objekts berechnet. Zwischen den verschiedenen Fotoaufnahmen erfolgt eine Positionsänderung des Sensors beim Scannen, die einzelnen Aufnahmen werden übereinander gelagert (Matching), wodurch die Erfassung größerer 3D-Oberflächen möglich wird. Bei diesem Verfahren muss bei der intraoralen Abformung eine Reflexionsunterdrückung der Oberflächen erfolgen, das wird durch Pudern erreicht (Titanoxidschicht). Zu den Triangulationskameras zählt zum Beispiel die Bluecam.

2. Paralleles konfokales Laserscanning

Konfokales Laserscanning arbeitet nach dem Prinzip der konfokalen Mikroskopie, also der Laserrastermikroskopie. Wie bei der Triangula‧tion werden die Fotoaufnahmen überlagert, was die Erfassung größerer Kieferbereiche ermöglicht. Technisch bedingt ist der Scankopf größer und schwerer als bei den anderen Systemen (Beispiel iTero, ehemals von Straumann vertrieben).

3. Active Wavefront Sampling

Active Wavefront Sampling (AWS) ist gegenüber den zwei bereits erläuterten Scanverfahren in der Dentalbranche ein neues Verfahren zur intraoralen 3D-Datenerfassung. Entwickelt wurde AWS am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die Technologie wird exklusiv beim intraoralen Scanner Lava C.O.S. angewandt. Gegenüber den anderen am Markt befindlichen Systemen, die ausschließlich mit Einzelbildern arbeiten, wird bei diesem System ein Video der gescannten Zahnreihen aufgenommen, weshalb das Verfahren auch 3D-in-Mo‧tion-Technologie genannt wird.

Deckender Puderauftrag entfällt

Ein deckender Auftrag von TiO2-Scanpuder ist hier nicht nötig und würde nur die Genauigkeit der Abformung herabsetzen, da TiO2-Puderkörnchen aus medizinischen Gründen einen Mindestdurchmesser von 20 µm haben müssen, egal für welches intraorale Scansystem TiO2 eingesetzt wird. Bei der intraoralen Abformung mittels AWS ist lediglich ein leichtes Bestäuben mit TiO2 erforderlich, um ein stochastisches Muster zu erzeugen, das zum Matching der Videoaufnahmen benötigt wird. Das Prinzip des AWS beruht auf einer Dezentralisierung der Blende eines Objektivs.

Die Experten

Dr. Helmut Kesler

ist seit 1992 in eigener Praxis in Berlin niedergelassen. Zu seinen Schwerpunkten zählt die Digitale Zahnheilkunde. Seit mehr als acht Jahren favorisiert er die digitale Abformung, er promovierte über CEREC-Inlays. Kesler ist Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Berlin und Initiator des Berliner Kinderzahnpasses.

Kontakt: kesler@gmx.de

Dr. Peter Schubinski

ist Zahnarzt, Dipl.-Ing. und Zahntechniker, war u.a. IT-Consultant für eine Unternehmensberatung und Leiter Professional Service, Scientific Affairs & Regulatory Affairs CAD/CAM bei der KaVo Dental GmbH. 2006 begann er bei 3M ESPE und ist dort seit 2010 Professional Service & Scientific Marketing Manager DOC & Implants.

Kontakt: peter.schubinski@mmm.com

Prof. Dr. Bernd Wöstmann

ist Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und seit 1998 Professor an der Universität Gießen. Seit 2002 ist er Professor für Klinische Werkstoffkunde und Gerostomatologie. Zu seinen Hauptarbeitsgebieten zählen die konventionelle und die digitale Abformung sowie die Gerontoprothetik

Bernd.Woestmann@dentist.med.uni-giessen.de